Проверка на соответствие другим источникам

Вместе с тем, найденная конфигурация вызывает и серьёзные вопросы. Река Итиль, давно и твёрдо сопоставленная с Волгой, в предложенной конфигурации представлена Днепром. Территории северян, радимичей и вятичей, хоть и названы славянскими, но отнесены к Булгарии.

Но, с другой стороны, Русь, как и сказано в Повести временных лет, действительно живёт за морем, и притом никакого отношения к чужестранцам не имеет, поскольку находится в гуще славян. К тому же в Повести временных лет перечислены русские народы и кто из них кому платит дань:

«Се бо токмо словѣнескъ языкъ в Руси: поляне, деревляне, новъгородьци, полочане, дьрьговичи, сѣверо, бужане, зане сѣдять по Бугу, послѣже же волыняне».

«В лѣто 6367. Имаху дань варязи, приходяще изъ заморья, на чюди, и на словѣнехъ, и на меряхъ и на всѣхъ, кривичахъ. А козаре имахуть на полянех, и на сѣверехъ, и на вятичихъ, имаху по бѣлѣ и вѣверици тако от дыма».

«В лѣто 6393. Посла Олегъ к радимичем, ркя: „Кому дань даете?“ Они же рѣша: „Козаром“. И рече имъ Олегъ: „Не давайте козаромъ, но мнѣ давайте“. И вдаша Олгови по щелягу, якоже и козаромъ даяху. И бѣ обладая Олегъ деревляны, полями, радимичи, а со уличи и тиверьци имѣяше рать».

При этом дреговичи, бужане и волыняне на момент призвания Рюрика не указаны в числе племён, дающих дань ни варягам-Руси, ни хазарам. Поскольку эти народы находятся в непосредственной близости от найденного острова Русов, причём вдоль тех самых рек Рус и Рута, то следует признать, что именно они изначально и составляют народ Русь.

Словом «варяги» Нестор, очевидно, именует сообщество всех прибрежных балтийских купцов, а русские варяги лишь часть из них.

«Въ Афетови же части сѣдить русь, чюдь и вси языцѣ: меря, мурома, всь, мордва, заволочьская чюдь, пермь, печера, ямь, югра, литва, зимигола, корсь, лѣтьгола, либь. Ляховѣ же, и пруси и чюдь присѣдять к морю Вяряскому. По сему же морю сѣдять варязи сѣмо къ вьстоку до предѣла Симова, по тому же морю сѣдять къ западу до земли Агаряньски и до Волошьскые».

«Афетово же колѣно и то: варязи, свеи, урмане, готѣ, русь, аглянѣ, галичанѣ, волохове, римлянѣ, нѣмци, корлязи, венедици, фряговѣ и прочии, присѣдять от запада къ полуденью и съсѣдятся съ племенем Хамовомъ».

«Идоша за море к варягом, к руси. Сице бо звахуть ты варягы русь, яко се друзии зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне, инѣи и готе, тако и си».

Летописец сообщает, что всё побережье на восток и на запад заселено варягами. Однако в этот период времени всё западное побережье Балтики заселено славянами. Это бодричи, лютичи и поморяне. Причём упомянутые летописцем шведские земли не имеют ещё самостоятельности и полностью зависимы от Дании, а сама Дания вынуждена платить своим славянским соседям, упоминание о которых имеется и в летописи. Вероятнее всего, именно их и имеет в виду Нестор, говоря о многочисленных Варягах на побережье Балтики и прямо отделяя их от шведов и датчан, причём дважды в тексте. Путь от Новгорода и Ладоги к Руси действительно проще проделать морем:

«...и по Ловоти внити в Илмерь озеро великое, из негоже озера потечеть Волховъ и втечеть въ озеро великое Нево, и того озера внидет устье в море Варяское. И по тому морю внити доже и до Рима...»

Таким образом Русь оказывается состоящей из трёх областей, как и указывают арабы. Это собственно племя Русь, новгородские данники Руси и прибрежные русские купцы, активно торгующие со всем миром и потому самые богатые и влиятельные в Руси. Арабские тексты называют три области: Куяба, Слаба и Арса. Относительно первых двух сложилась точка зрения, что это Киевские и Новгородские земли. Идентификация области Арса оказалась затруднительной. Относительно неё известно, что находится она между двумя другими, что из неё привозят на продажу оружие очень высокого качества, вывозят оттуда серебро и олово, а самое главное, туда под страхом смерти не впускают иностранцев и ничего не рассказывают о себе.

Ибн Хаукаль:

«И русов три группы. (Первая) группа, ближайшая к Булгару, и царь их в городе, называемом Куйаба, и он больше Булгара. И группа самая высшая (главная) из них, называют (её) ас-Славия, и царь их в городе Салау, (третья) группа их, называемая ал-Арсанийя, и царь их сидит в Арсе, городе их. И достигают люди с торговыми целями Куйабы и района его. Что же касается Арсы, то я не слышал, чтобы кто-либо упоминал о достижении её чужеземцами, ибо они (её жители) убивают всех чужеземцев, приходящих к ним. Сами же они спускаются по воде для торговли и не сообщают ничего о делах своих и товарах своих и не позволяют никому следовать за собой и входить в страну свою. И вывозят из Арсы чёрных соболей, чёрных лисиц и олово (свинец?) и некоторое число рабов».

Худуд аль-Алам:

«KUYABA — город (земля?) русов, ближайший к мусульманам. Это приятное место и есть резиденция царя. Из него вывозят различные меха и ценные мечи.

SLABA — приятный город, и из него, когда царит мир, ведётся торговля со страной булгар.

URTAB — город, где любого чужеземца убивают. Там производят очень ценные клинки для мечей и мечи, которые можно согнуть вдвое, но как только отводится рука, они принимают прежнюю форму».

Столь странный набор характеристик легко можно объяснить, приняв в качестве области Арса береговые владения Руси на Балтике. Торговля с Европой обеспечивает их товарами для перепродажи, а негостеприимство объясняется естественным стремлением удерживать монополию морской торговли и далее.

В районе предполагаемого расселение варягов-Руси фиксируются характерные находки. Мария Гимбутас, «Балты. Люди янтарного моря»:

«Великолепные погребения вождей племени судовян, датируемые IV или началом V века, были обнаружены на огромном кладбище в Швайкарии, расположенном на территории современной литовской границы возле Сувалок, во время варшавской экспедиции 1956–1957 годов, возглавляемой Г. Антоневичем...»

«Правившийся в IV веке вождь захоронен под песчаной платформой, расположенной под курганом. Ему было примерно 55 лет, возраст других людей из того же погребения оказался значительно меньше, колеблясь между 30 и 40 годами.

Среди погребальной утвари в могиле вождя были найдены железная сабля длиной 85 см, щит, копья, топор, железные ножницы, костяная расчёска, пара клещей, уздечка для лошади, серебряная фибула, серебряные и золотые плоские диски и серебряная фигурка оленя. Особой отделкой отличается упряжь, специально изготовленная для лошади вождя и представляющая собой серебряную плоскую переднюю часть с голубыми стеклянными бусами, резными розетками и стилизованными изображениями человеческих лиц.

Сабля изготовлена в технике ковки булата, когда слои железа и стали нагревались вместе при высокой температуре. Именно способ ковки позволил отнести этот предмет к объектам импорта из Рима. Похожую саблю обнаружили в Нидаме на Ютландском полуострове. На территории Балтии найдено всего три экземпляра сабель подобного рода: две из Швайкарии и одна (длиной I м) из другого погребения — могилы вождя в Крикштонисе на реке Неман в южной части Литвы. Вероятно, все три сабли принадлежали судовянским вождям».

Там же сообщается о многочисленных женских украшениях:

«Женщины, погребённые в двойной могиле близ Вершвая, относящейся к IV веку, не только имели собственные украшения, но и в изголовье у них были найдены ожерелья, браслеты, стеклянные бусы, цепочки и даже бронзовый горшок, в то время как в находящейся рядом могиле мужчины обнаружили только железный топор и булавку...»

«У каждой женщины из двойной могилы в Ипуте (Латвия) было по шесть браслетов на каждой руке, серебряное ожерелье, серебряная фибула в виде колеса с цепочками и подвесками, три длинные цепочки и бронзовая булавка, а подол и рукава платья украшены бронзовыми спиралями...»

«В VI и VII веках серебряные украшения отличались особой изысканностью. Неизвестно, откуда поступало серебро для их изготовления...»

«Склонность к роскоши притупила чувство изящного, и изделия

Таким образом, находки IV века в районе Немана, упоминаемые Гимбутас, удивительно точно соответствуют арабским сообщениям о Руси IX века. Здесь также фигурирует оружие особо высокого качества и стеклянные бусы и ожерелья, упомянутые в отношении Русов Ибн Фадланом:

«На шеях у них (женщин) (несколько рядов) монист из золота и серебра, так как если человек владеет десятью тысячами дирхемов, то он справляет своей жене одно монисто (в один ряд), а если владеет двадцатью тысячами, то справляет ей два мониста, и таким образом каждые десять тысяч, которые у него прибавляются, прибавляются в виде (одного) мониста у его жены, так что на шее какой-нибудь из них бывает много (рядов) монист. [...]

Самое лучшее из украшений у них (русов) это зелёные бусы из той керамики, которая находится на кораблях. Они (русы) заключают (торговые) контракты относительно них, покупают одну бусину за дирхем и нанизывают, как ожерелья, для своих жён».

В полном соответствии находится найденная конфигурация и с текстами Константина Багрянородного:

«В верховьях реки Днепр живут росы, отплывая по этой реке, они прибывают к ромеям. [...] В это Меотидское море впадает много больших рек; к северной стороне от него — река Днепр, от которой росы продвигаются и в Чёрную Булгарию, и в Хазарию, и в Мордию».

Рассмотрим теперь сведения о реке Итиль из древних источников и проверим их на возможность привязки к Днепру. Рассмотрим сообщение о реке Итиль у арабского дипломата Ахмеда Ибн Фадлана, лично побывавшего в 922 году в стране Булгар и оставившего подробные записи. Путь в чужие страны для него начался от реки Амударьи, именуемой в тексте «Джайхун». По ней посольство добиралось из Бухары до Хорезма. По пути следования Ибн Фадлан описывает трудности дороги, встреченные народы и, что для нас важно, реки.

«Когда мы проехали пятнадцать дней, мы достигли большой горы с множеством камней, на которой источники, прорывающиеся при раскопке воды. Когда мы пересекли их, (мы) прибыли к племени турок, известных под именем аль-Гуззия».

«Мы отправились, пока не достигли реки Багнади. Люди вытащили свои дорожные мешки, а они из кож верблюдов. Они расстелили их и взяли самок турецких верблюдов, так как они круглы, и поместили их в их пустоту (углубление), пока они (мешки) не растянутся. Потом они наложили их одеждами и (домашними) вещами, и когда они наполнились, то в каждый дорожный мешок села группа (человек) в пять, шесть, четыре, — меньше или больше. Они взяли в руки деревяшки из хаданга (белого тополя) и держали их, как вёсла, непрерывно ударяя, а вода несла их дорожные мешки и они (мешки) вертелись, пока они не переправились. А что касается лошадей и верблюдов, то на них кричат, и они переправляются вплавь. Необходимо, чтобы переправился отряд бойцов, имеющих при себе оружие, прежде чём переправится что-либо из каравана. Они — авангард для людей, (следующих) за ними, (для защиты) от башкир, (на случай) чтобы они (т. е. башкиры) не захватили их, когда они будут переправляться. Итак, мы переправились через Багнади способом, описание которого мы сообщили. Потом мы переправились после этого через реку, называемую Джам, также в дорожных мешках, потом мы переправились через Джахаш, потом Адал, потом Ардан, потом Вариш, потом Ахти, потом Вабна, а это всё большие реки. Потом мы прибыли после этого к печенегам, и вот они остановились у воды похожей на море, не текущей».

«Мы оставались у печенегов один день, потом отправились и остановились у реки Джайх (Хайдж), а это самая большая река, какую мы видели, самая огромная и с самым сильным течением. И действительно, я видел дорожный мешок, который перевернулся в ней, и те, кто был в ней, потонули, и люди (мужи) погибли во множестве, и потонуло (значительное) количество верблюдов и лошадей. Мы переправились через неё только с трудом. Потом мы ехали несколько дней и переправились через реку Джаха, потом после неё через реку Азхан, потом через Баджа; потом через Самур, потом через Кабал, потом через реку Сух, потом через реку Ка(н)джалу, и вот мы прибыли в страну народа турок, называемого аль-Башгирд...»

«Итак, мы отправились из страны этих (людей) и переправились через реку Джарамсан, потом через реку Уран, потом через реку Урам, потом через реку Ба(б)а(н)адж, потом через реку Вати, потом через реку Банасна, потом через реку Джавашин. Расстояние от (одной) реки до (другой) реки, о которых мы упомянули, — два дня, или три или четыре, менее этого или более. Когда же мы были от царя славян, к которому мы направлялись, на расстоянии дня и ночи пути, то он послал для нашей встречи четырёх царей, находящихся под его властью...»

Относительно размеров реки Итиль Ибн Фадлан высказался дважды:

«Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились (высадились) на реке Атиль. [...] Они прибывают из своей страны и причаливают свои корабли на Атиле, а это большая река, и строят на её берегу большие дома из дерева...»

И ещё:

«...это три озера, из которых два больших, а одно маленькое. Но только среди всех них (озёр) нет ни одного, дно которого было бы достижимо. Между этим местом и между их огромной рекой, текущей в страну Хазар, называемой рекой Атиль, (расстояние) около фарсаха. И на этой реке (находится) место рынка, который бывает во всякое время, и на нём продаётся много полезного товара».

Как видно из приведённых текстов, Ибн Фадлан подробно описывает переправы и перечисляет реки, которые нельзя было просто перейти вброд. Характерно то, что путешественник прямо сообщает, что наибольшей из всех встретившихся рек является река Джайх, а не Итиль. Только река Джайх вызвала серьёзные проблемы на переправе, включая потери людей и животных. При этом относительно реки Итиль никаких эмоций у Ибн Фадлана не возникает.

Между тем, самой крупной рекой на пути от Амударьи к Волге является река Урал. Её расход воды 400 м³/с, в то

время как для Волги этот параметр составляет

Несомненно, следует обратить внимание и на следующее сообщение путешественника о деревьях у народа булгар.

«Я видел у них дерево, не знаю что это такое, чрезвычайно высокое; его ствол лишён листьев, а вершины его как вершины пальмы, и у него ваи. И он (Ибн-Фадлан) сказал: однако они (ваи) соединяются, проходя к известному для них (жителей) месту его ствола. Они же (жители) пробуравливают его и ставят под ним сосуд, в который течёт из этого отверстия жидкость (вода) более приятная, чем мёд. Если человек много выпьет её, то она его опьянит, как опьяняет вино, и более того».

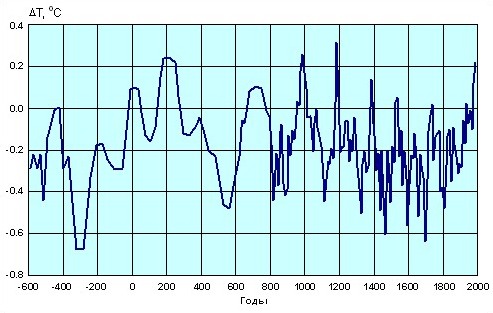

Не вызывает сомнения, что речь идёт о берёзе и берёзовом соке. Между тем, ареал распространения берёзы, показанный на карте лесов СССР, находится существенно севернее Казани, в то время как местоположение столицы булгар на Волге, согласно утвердившимся взглядам, находилось южнее Казани. При этом потепления климата за последнее тысячелетие не наблюдалось.

Таким образом, Ибн Фадлан не мог наблюдать описанный обычай на Волге, поскольку само его наличие свидетельствует о большой распространённости берёз в месте обитания булгар. В то же время в районе Днепра на тех же широтах берёза весьма распространена.

Итак, можно констатировать, что привязка реки Итиль к Днепру, гораздо больше соответствует записям Ибн Фадлана, чем традиционная привязка её к Волге.

Наиболее же убедительное свидетельство того, что под рекой Итиль следует понимать Днепр, оставил хазарский царь Иосиф. В так называемой Еврейско-хазарской переписке Х века, точнее, в письме царя Иосифа испанскому еврею Хасдаи Ибн Шафруту, царь чётко описывает пределы своих владений. Письмо существует в краткой и пространной редакциях, причём пространная считается восходящей к более древнему протографу. Однако текст этот не разгадан и вопрос о территории Хазарии остаётся спорным и сегодня. Мнения варьируются от обширных территорий, включающих Заволжье и Среднее Поднепровье, до скромных земель в низовьях Волги и Дона.

Вот как описывает границы своих владений царь Иосиф:

«Ты ещё настойчиво спрашивал меня касательно моей страны и каково протяжение моего владения. Я тебе сообщаю, что живу у реки, по имени Итиль, в конце реки Г-р-гана.

Начало [этой] реки обращено к востоку на протяжении 4 месяцев пути. У [этой] реки расположены многочисленные

народы в сёлах и городах, некоторые в открытых местностях, а другие в укреплённых [стенами] городах. Вот их

имена Бур-т-с, Бул-г-р, С-вар, Арису, Ц-р-мис,

Оттуда граница поворачивает по пути к Хуварезму до Г-р-гана. Все живущие по берегу [этого моря] на протяжении одного месяца пути, все платят мне дань.

А ещё на южной стороне — С-м-н-д-р в конце [страны] Т-д-лу к „Воротам“, а он расположен на берегу моря. Оттуда граница поворачивает к горам. Азур, в конце [страны] Б-г-да, С-риди, Киту и, Ар-ку, Шаула, С-г-с-р-т, Ал-бус-р, Ухус-р, Киарус-р, Циг-л-г, Зуних, расположенные на очень высоких горах, все аланы до границы Аф-кана, все живущие в стране Каса и все [племена] Киял, Т-к-т, Г-бул, до границы моря Кунстандины, на протяжении двух месяцев пути, все платят мне дань.

С западной стороны — Ш-р-кил, См-к-р-ц, К-р-ц, Суг-рай, Алус, Л-м-б-т, Б-р-т-нит, Алубиха, Кут, Манк-т, Бур-к, Ал-ма, Г-рузин. Эти [местности] расположены на берегу моря Кустандины, к западной [его] стороне.

Оттуда граница поворачивает по направлению к северной стороне, [к стране] по имени

При трактовке этого текста возникает ряд вопросов. Считая рекой Итиль Волгу, а морем Гургана Каспийское море, полагают, что перечисление народов Иосиф начинает от её устья в направлении на север. Но царь чётко отделяет реку Итиль от реки Гургана, в конце которой и начинается Итиль. Далее камнем преткновения для исследователей становится странное заявление Иосифа о том, что верховье реки обращено на восток, что, кстати, полностью соответствует и арабским текстам о реке Итиль. Эту трудность традиционно обходят утверждением, что в древности основным руслом реки полагали реку Белую, далее Каму и, наконец, низовья Волги. Далее граница поворачивает на юг к Хорезму. Странно то, что Иосиф не счёл нужным упомянуть хребты уральских гор. Указав на то, что живущие на берегу Каспия народы платят ему дань, Иосиф без пояснений переходит на западный берег Каспийского моря к «Воротам», знаменитому Баб аль-Абвабу, т. е. Дербенту. Далее следует перечисление народов в горах Кавказа и западнее его на берегу Чёрного моря. Далее, как считается, Иосиф перечисляет народы или местности Крыма и, наконец, граница следует на север.

Первое, что бросается в глаза, это незамкнутость границы. При этом Иосиф явно стремится быть понятым адресатом и убедительно описать свои владения и могущество. Очевидно, что он уверен, что адресат его поймёт однозначно.

Такая уверенность может быть легко объяснена, если допустить, что и в этом случае под рекой Итиль подразумевается не Волга, а Днепр, а столица Хазарии расположена в его устье, т. е. в Херсоне/Олешье. Если предположить, что народы расселены в соответствии с указаниями арабов, т. е. Русы на Полесском острове, Булгары восточнее Днепра, а Буртасы южнее, то получается вполне внятная картина. Описание царь Иосиф начинает от буртасов у современного Киева, далее следует на север через земли булгар. Вместе с верховьями Днепра граница следует на восток, совершенно естественно переходя на верховья Волги. У Казани граница вместе с Волгой поворачивает на юг, доходя до Каспийского моря. По его берегу граница доходит до Кавказа, по горам до Чёрного моря, через Крым до Карпат и возвращается к тем же буртасам. В таком прочтении ни к каким запутанным гипотезам прибегать не приходится. Сообщения царя Иосифа оказываются полностью согласованными с арабскими текстами, а его владения не разорванными на части горами и непреодолимой водной преградой.

В конце письма Иосиф описывает размеры собственно Хазарии, которой и платят дань перечисленные народы:

«Я ещё сообщаю размеры пределов моей страны, в которой я живу.

– В сторону востока она простирается на 20 фарсахов пути до моря

– в южную сторону на 30 фарсахов пути до большой реки по имени Угру,

– в западную сторону на 30 фарсахов до реки по имени Бузан, вытекающей из Угру,

– в северную сторону на 20 фарсахов пути до Бузана и склона реки к морю Г-р-ганскому».

Внятных трактовок этой части текста не существует. Но, в случае локализации столицы Хазарии у Херсона, загадок и здесь не остаётся. На восток Хазария протянулась до Азовского моря, т. е. около 250 км, на юг до низовьев Дуная, на запад до реки Прут и Карпатских гор, на север до пересечения с верховьем той же реки Прут и вдоль наклонной части русла Днепра до того же Азова. Указанные расстояния вполне близки к реальным, непонятно лишь, почему Азовское море названо тоже Гурганским. Возможно, здесь имеется неточность перевода.

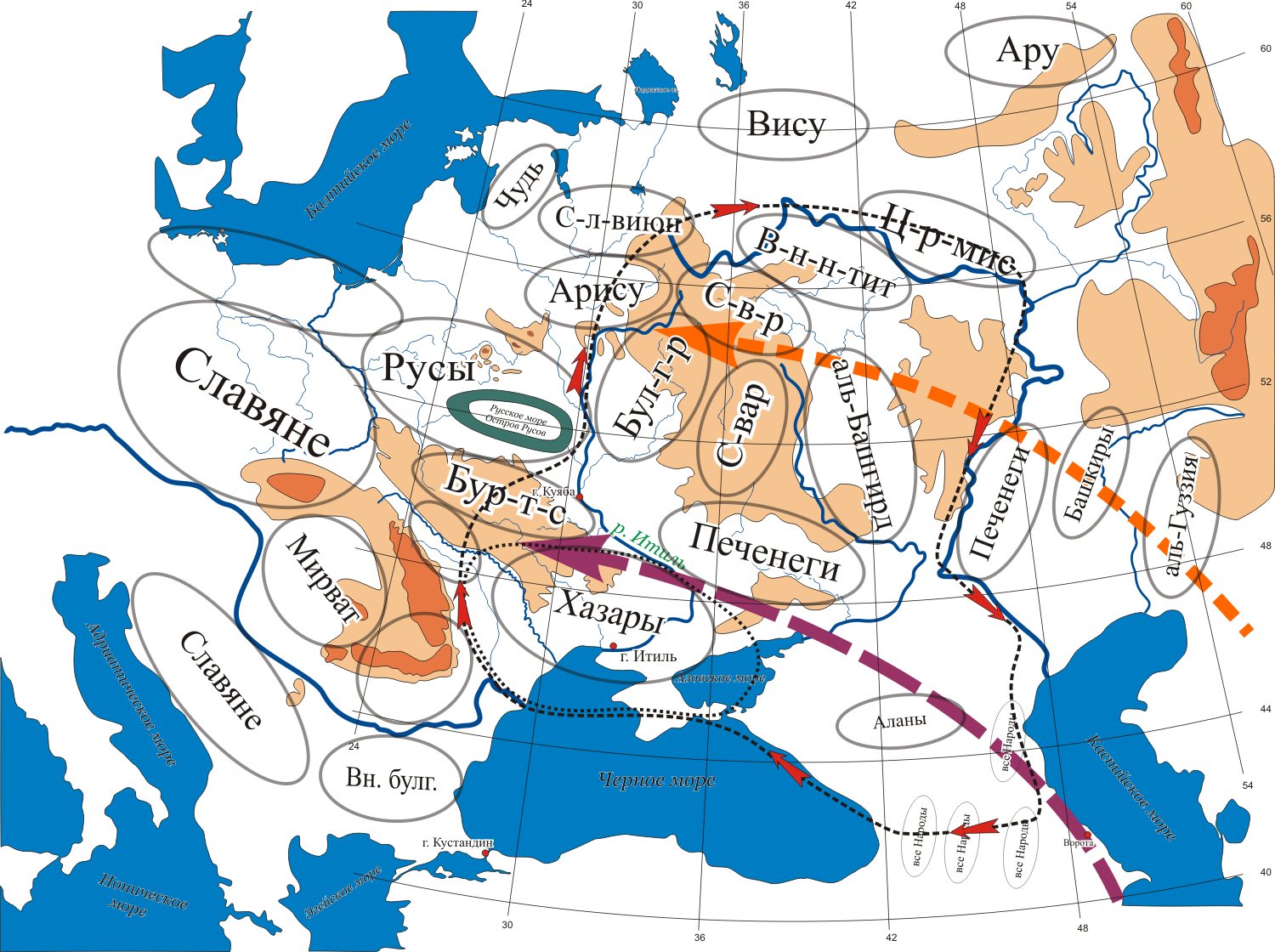

На карте показаны границы Хазарии и её данников в соответствии с порядком их перечисления царём Иосифом. Также нанесены народы, указанные в арабских текстах. Кроме того, нанесены пути прохождения посольства Ибн Фадлана в район Смоленска и арабских войск, гнавших хазар в 737 году до «Славянской реки», т. е. Днепра. Горы же, в которые побежал каган, это очевидно Карпаты. Расчётливым ударом Мухаммед Ибн Мерван отсёк царя от булгар, способных выставить войска под хазарские знамёна, и тем принудил хазар к капитуляции.