Некоторые выводы и обобщения

Такое прочтение исторических текстов многое меняет во взглядах на карту древнего мира. Славянские народы оказываются в ареале своего традиционного обитания. Булгаре находятся в гуще славянского мира, по соседству с Русью, а арабы их и вовсе именуют славянами. Это вполне объясняет близость культур наших народов. Становится понятной причина отсутствия культурного слоя в месте ожидаемого расположения хазар на Волге. Понятно и место расположения виноградников, упоминаемых Иосифом. Это Крым и Молдавия. Упоминаемые арабами берёзовые леса, восточнее Днепра от Чернигова до Смоленска и дальше, растут в изобилии, а сама эта территория соответствует местам проживания отдельного племени, именуемого в летописях радимичами. Причём, что примечательно, история и принадлежность этого племени всё ещё остаётся спорной.

Не вызывает сомнения тот факт, что при подобном прочтении древних текстов, описанный Ибн Фадланом обряд сожжения знатного руса в лодье относится к Гнёздово, где такие захоронения найдены во множестве. При этом следует признать исконно русское происхождение этих захоронений. Характерно упоминание деревянных идолов и просторных шаровар, о которых сообщается и у других авторов.

Худуд аль-Алам:

«Царя их зовут хакан русов. Страна эта изобилует всеми жизненными благами. Среди них есть группа из моровват. [...] Они шьют шаровары приблизительно из 100 гязов холста, которые надевают и заворачивают выше колена. Они шьют шапки из шерсти с хвостом, свисающим с затылка. Мёртвого сжигают со всем, что ему принадлежало из одежды и украшений...»

Ибн Фадлан:

«И как только приезжают их корабли к этой пристани, каждый из них выходит и (несёт) с собою хлеб, мясо, лук, молоко и набид, пока не подойдёт к высокой воткнутой деревяшке, у которой (имеется) лицо, похожее на лицо человека, а вокруг неё (куска дерева) маленькие изображения, а позади этих изображений (стоят) высокие деревяшки, воткнутые в землю. Итак, он подходит к большому изображению и поклоняется ему».

«А они ещё прежде поместили с ним в его могиле набид и (некий) плод и тунбур. [...] Итак, они надели на него шаровары и гетры, и сапоги, и куртку, и хафтан парчевый с пуговицами из золота, и надели ему на голову шапку (калансуву) из парчи, соболевую. И они понесли его, пока не внесли его в ту палатку (кабину), которая (имеется) на корабле, и посадили его на матрац, и подпёрли его подушками и принесли набид, и плод, и благовонное растение и положили его вместе с ним».

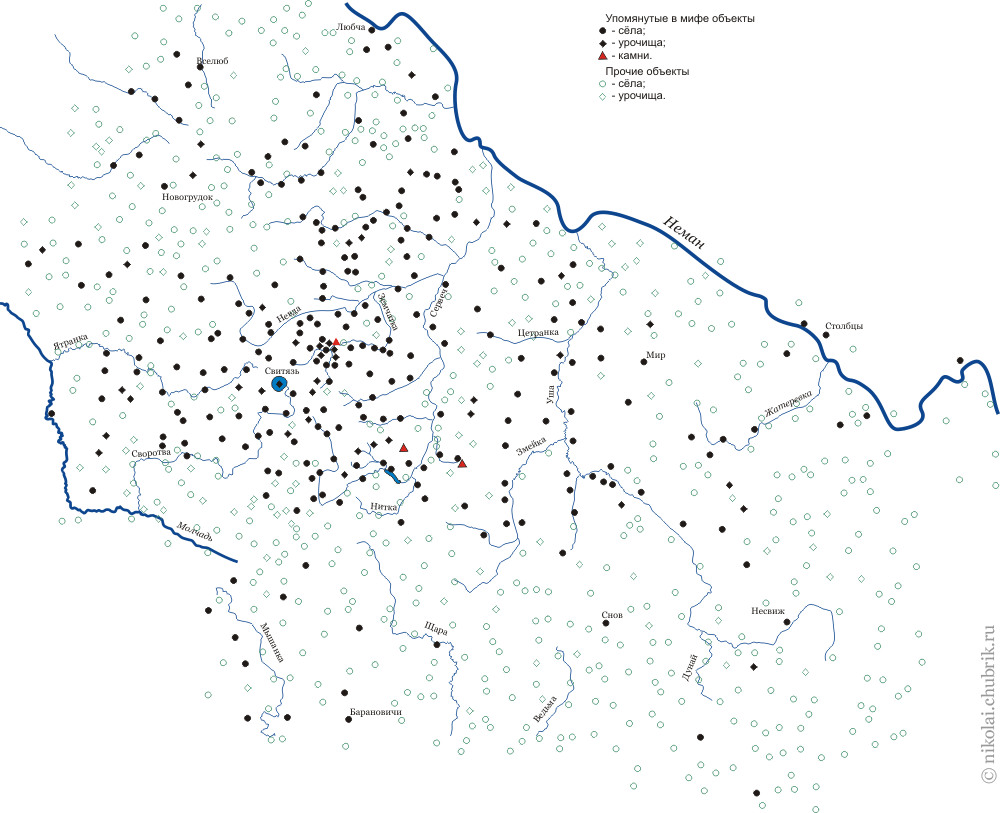

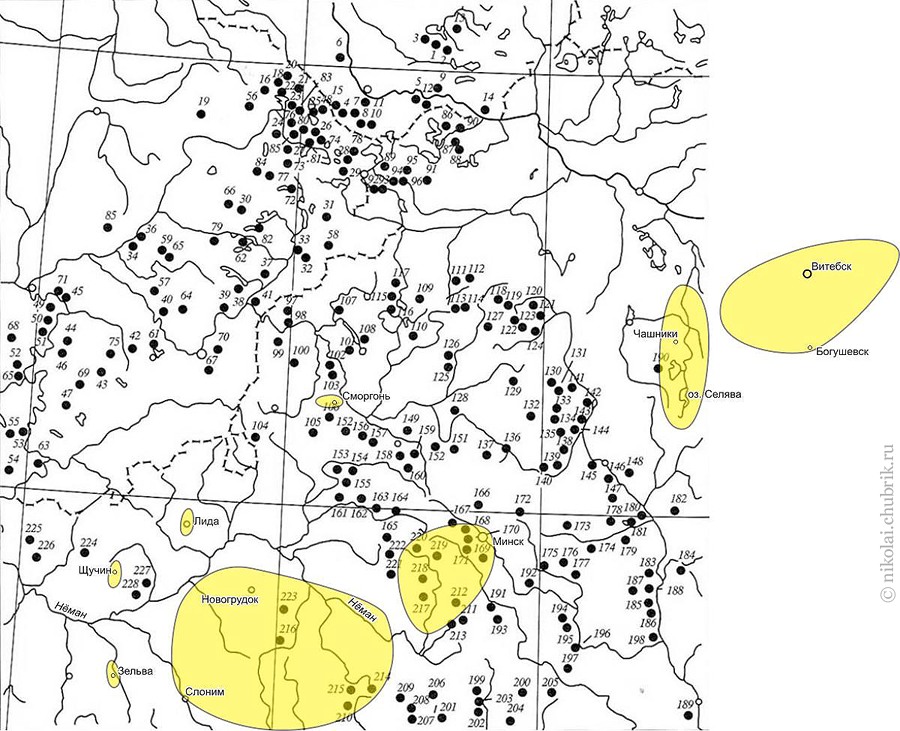

Столь неожиданный вывод о белорусских корнях древней Руси подтверждается и особенностями белорусской топонимики. Нельзя не обратить внимания на скопления русских языческих топонимов на возвышенностях Белоруссии. При этом районы таких скоплений почти не пересекаются с районами штрихованной керамики. Причём в месте их взаимного наложения на Минской возвышенности топонимы соответствуют сюжету о великой битве богов и потопу.

Карта из книги А. А. Егорейченко «Культуры штрихованной керамики»

с наложением зон языческой топонимики

Примечательно, что севернее рек Ятранка и Невда топонимика соответствует тёмным силам мифологии, а южнее светлым богам и Ирию, и эта граница достаточно точно соответствует границе расселения балтских племён, что наводит на мысль о некоем историческом следе в мифологических сюжетах. Сюжет мифологии говорит о некой войне богов, после которой и появился на свет русский народ, прародителями которого стали Кий, Щек и Хорив. Следы топонимики же ведут от Новогрудской возвышенности, через кульминацию событий на Минской возвышенности, к Витебску и Оршанской возвышенности, где и оказались деревни Киевец, Щуки и Хоританцы. Там же находятся и упавшие с неба золотые предметы секира, чаша и плуг, сюжет о которых имеет явные следы скифской мифологии, а также клещи и камень, который расколовшись открыл заветы русскому народу. Это Сокорово, Падалица, Клещино, Чашники, Лукомль и озеро в форме лемеха, Большой Каменец и Малый Каменец, все расположенные строго на одном меридиане.

Таким образом языческая топонимика указывает на некое продвижение Руси на север и восток, в то время как археология говорит о внезапной гибели в VII веке всей Банцеровско-Тушемлинской культуры в результате сплошных пожаров. В это же время начинается и расцвет морской торговли племени варягов.

Отметим, что русская языческая мифология в исходном виде до настоящего времени не сохранилась. В силу многовековой борьбы с язычеством и отсутствия письменности в языческие времена, сегодня она существует лишь в виде реконструкций из сказок и былин. Однако столь глубокая корреляция её реконструкции с топонимикой, т. е. двух абсолютно независимых источников, не может быть случайной. Ни один из сюжетов, отображённых топонимами на местности, нельзя, к примеру, передвинуть на карте без разрушения взаимосвязи текста и карты.